EXHIBITION

AMIT - Tri-angles 3.7[FRI] – 9[SUN]

「AMIT – Tri-angles」では、シムラブロス、毛利悠子、八木良太の3組の作品を紹介しました。新進気鋭のメディアアーティストであるこの3組は、表現方法はそれぞれ異なりますが、新旧のテクノロジーを駆使しながらも、デジタルだけでなくアナログの特性に立ち返るという点で共通しています。

3Dプリンタによって映画のフィルムから光を物質化するシムラブロス、さまざまなオブジェやセンサーがつながる「生態系」を空間に創出する毛利悠子、ソノシートをフィルムに代用することで音を可視化しようとする八木良太。いずれも異なるメディア間の情報プロセスをコンセプチュアルかつ現象的に扱う中で、空間に一種詩的ともいえるノイズやプレイフルネスを浮上させます。

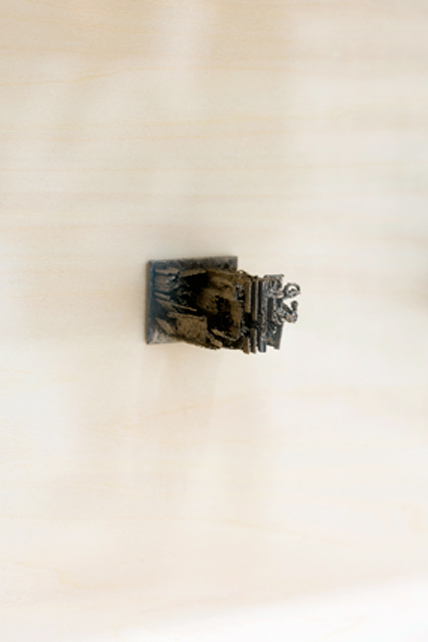

シムラブロス SHIMURAbros

映画なしの映画 - アンダルシアの犬 FILM WITHOUT FILM - Un Chien Andalou [2013]

マルエージング鋼、フレーム / Maraging steels and frame 22.8 x 97.8 x 9 cm

映画「アンダルシアの犬」のフィルムをデジタルデータ化し、3Dプリンタによって光と時間を立体的な物質として立ち上がらせた。

東京画廊+BTAP Tokyo Gallery+BTAP

毛利悠子 Yuko Mohri

variation #1 [2013]

庭具、電球、レンズ、羽、蒐集品など / gardening toy, light bulb, lens, feather, etc. サイズ可変 / dimension variable / Ed. 10 (A.P. 2)

太陽光パネルに光をあてることでモーターが動き、取り付けられた蝶のオブジェが動く。

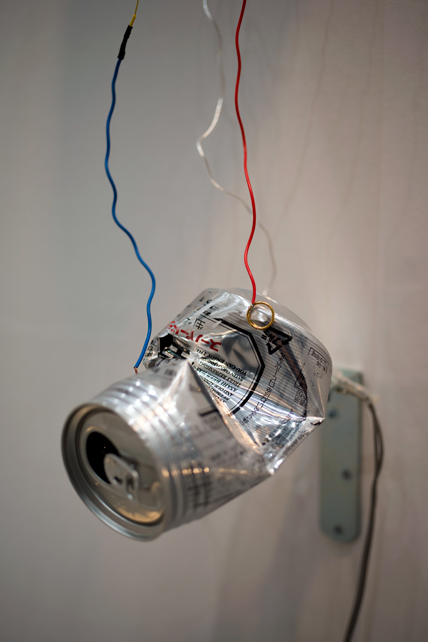

variation #2 [2014]

ドイツ製ジオラマ素材、ケーブル、木板 miniature materials from Germany, cable, wood panel 300 × 300 × 300 mm / Ed.5 (A.P. 2)

通電している缶ビールにケーブルが接触することでジオラマのライトが点灯する。風や環境によって接続状態が変わるので、ライトは常に点滅している。

Urban Mining [2014]

ドイツ製ジオラマ素材、ケーブル、リサイクル用金属素材、テーブル / miniature materials from Germany, cable, recycled metal materials, table 400 × 400 × 1200 mm

通電しているコンピューターの廃材や日用品に風でゆらめくケーブルが接触することでジオラマのライトが点滅する。ほとんどがドイツで入手した廃材で作られている。

モレモレ東京 pattern More More Tokyo (Water Leak Tokyo), pattern [2011-2014]

インクジェットプリント / inkjet print 1,456 x 1,030 mm / Ed. 10 (A.P. 3)

モレモレ東京 #1~#5 More More Tokyo (Water Leak Tokyo) #1-#5 (2011-2014)

インクジェットプリント, 鉛筆 / inkjet print, pencil on mat board 420 x 297 mm / 各Ed. 10 (A.P. 3)/each

東京の地下鉄駅構内の地下水漏れ現場を撮影した写真作品。

ウェイティングルーム Waitingroom

八木良太 Lyota Yagi

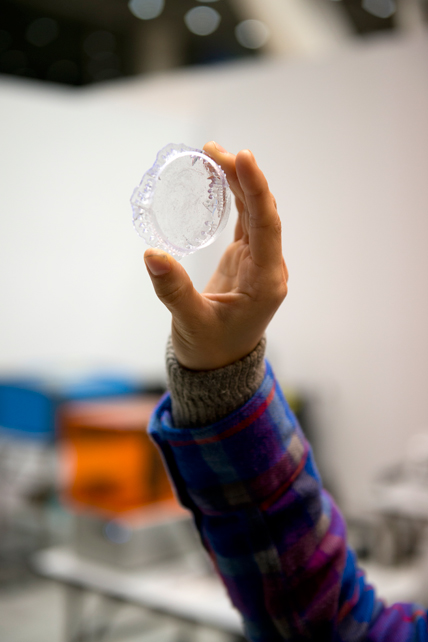

Megaphonia (Print)” (from the series “Megaphonia”) [2013~]

タイプCプリントC-Print H500 x W500mm(image size: H480×W480mm)Ed. 3 (A.P. 1)

ソノシートをフィルムに代用することで写真作品とし、音や時間の可視化を試みる。会場には顕微鏡を設置し、ソノシートの溝を直接見ることができた。

無人島プロダクション MUJIN-TO Production

WORKSHOP

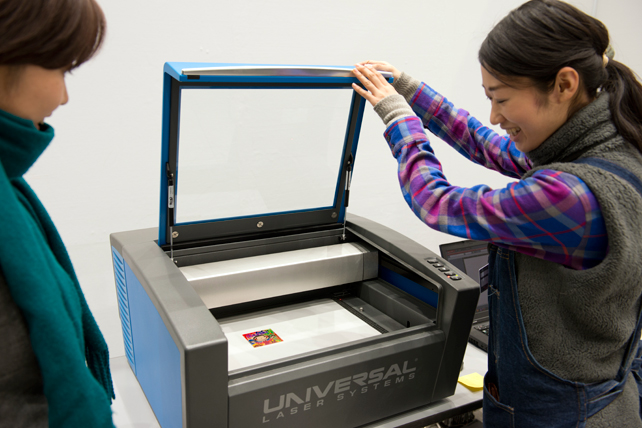

体験!デジタル・ファブリケーション

Powered by FabLab Shibuya

3.8[SAT] 11:00-20:00

子どもから大人までたくさんの来場者がデジタル・ファブリケーションを体験しました。 自由に絵を描いたアクリルをレーザーカッターで切ってパズルをつくるワークショップは子どもに大人気でした。

世界にひとつだけ、自分だけのアクセサリーがつくれる astro-ornamen は、大人の女性に好評。データだけ持ち帰る人もたくさんいらっしゃいました。

SYMPOSIUM

アート×テクノロジー×クラフト

〜拡張する表現、変容する都市〜

3.8[SAT] 13:30-15:30

シンポジウムでは、アーティストの毛利悠子さん、株式会社ライゾマティクス取締役 齋藤精一さん、そして三菱一号館美術館学芸グループ長 野口玲一さんの3名をパネリストとしてお迎えし、新旧メディアやテクノロジーによって表現を拡張させ、都市の風景までを変えつつあるメディアアート、そして、3Dプリンタなどの出現によって大きく変容しつつあるモノづくりの現場など、テクノロジーによって変わりつつある表現の世界を背景に、都市とアートについて語っていただき、日本のメディアアートの未知の創造力を探りました。

シンポジウムレポート

AMITの紹介とシンポジウムの趣旨

まず司会を務めるAMITプロデューサー山本敦子よりAMITについてのご説明をさせていただきました。

AMITは「Art, Media and I, Tokyo」の頭文字。このプロジェクトは、アートフェア東京の開催に合わせ、会場である丸の内周辺エリアで都市を舞台に、日本のアートとテクノロジーを紹介するアートイベントを開催できないだろうかと、約1年前から準備を進めてきたプロジェクトです。第1回目となる今回は、アートフェア東京の会場内で、3組の若手メディアアーティストを紹介する展示「AMIT - Tri-angles」と、今話題のデジタル・ファブリケーションが体験できるワークショップ「体験!デジタル・ファブリケーション Powered by FabLab Shibuya」、そしてこのシンポジウムの3つのプログラムを開催しております。

続いてモデレーターであり、AMITのプログラム・ディレクターでもある四方幸子さんからシンポジウムの趣旨について説明がありました。

- 四方

アート、メディアと、I(私)という言葉が入っているこのプロジェクトのタイトルは、誰もが東京という都市の日常の中で、一緒に考えたり、参加したりしていただきたいという思いでつけた。AMIはフランス語で友だちという意味を持つ。身近な90年代以降オープンソースの問題が取り上げられ、00年代以降は情報の共有や交換のシステムが登場し、コラボレーションが活発化した。ソーシャルメディアの発達もあり、さまざまな人が、自分で発信したり創造したりできるプラットフォームが登場した。

またデジタル・ファブリケーションの登場によって、誰もが簡単にモノづくりに参加できるようになった。アートとテクノロジーとクラフトが緊密に関わっていくような時代になって登場したのが「拡張する表現」。だれもが日常の事物を使って表現できるようになり、それを売ったり、また都市空間の中で目にしたりすることも多くなっている。そのような状況のなかで都市におけるメディアアートの新しい可能性について考えていきたい。

プレゼンテーション

次にパネリストがそれぞれプレゼンテーションを行いました。最初は毛利悠子さん。ご自身の作品の紹介を通して、メディアアートの現場を語ってくださいました。

- 毛利

せんだいメディアテーク「見過ごしてきたもの」展に出品した作品「I/O」は、モーターによってゆっくり動くロール紙に付着した墨をセンサーが読み取ることによって、さまざまなスイッチを操作(オン/オフ)する作品。環境条件をセンシングテクノロジーによって変え、変容していく要素を作品に取り入れて、成長していくエコシステムとして考えた。

今回AMITに出品している作品「アーバン・マイニング」は、ドイツのコンピューターのゴミがアフリカで細分化されリサイクルされることを知り、人工物がリサイクルによって資源化するというプロセスに興味を持ってつくった作品。下部では都市鉱山と呼ばれるこれらの資源化されるゴミとキッチン用品がハンダ付されそこに通電している。上部の鉄道模型のライトのケーブルを配線することなく垂れ下がった状態にしているので、人の動きや風が吹くことによってケーブルが通電している部分に接触し、上のライトが点滅する。資源というのは自然から得られるものと思っていたが、人工物も豊かな資源になり得る。どこまでが自然でどこからが人工物なのか、そのあいまいな関係性や、自分がつくったシステムに自然の条件がいかに介入していくのかに興味がある。

今回出品しているもう一つのシリーズが「モレモレ東京」。東京の駅構内の水漏れ現場を駅員さんが日用品を使って対処している様子を2010年からフィールドワーク的に撮りためている。ひとつひとつが器用にできており、駅によっても個性がある。造形的にもユニークで、作品のようにも見えるが役にもたっている。駅員さんのブリコラージュと言える。一見自然対人間のように見えるこの行為もどこまでが自然現象でどこからが人工なのか。これも自然と人工物との境界について考えながらつくった作品。「人工と自然のあいまいな関係性について」が今自分の中でテーマになっている。

続いて齋藤精一さんによるプレゼンテーション。ライゾマティクス設立の経緯と都市空間での展開作品について紹介していただきました。

- 齋藤

ライゾマティクスはアーティストの活動もしているが、自分たちが持っている技術やアイディアを使って広告の枠の中で作品をつくっている。アートは問題提起であり、発明発見。コマーシャルはソリューション(問題解決)を提供している。ただどちらも実験的であることがライゾマティクスの特徴。Art + Commercialの輪が循環するようなエコシステムを構築している。アート、デザイン、コマーシャル、R&Dのジャンルで仕事をしている。

KDDIのTVコマーシャルでは、東京の中で電子制御されているものをスマートフォンで全部制御したら、ということをビジュアル化し、実際にイベントをした。今あるテクノロジーをあわせるともっと楽しいことが起こるということを表現したかった。スマートフォンがどんなにすごい技術がつまっているのかを改めて気づかせた。自分たちがメディアアートでやっていたことを、ちょっと表現を変えるとコマーシャルになる。

ロンドンオリンピック直前にロンドンの発電所跡地で行われたナイキのフューエルバンドのイベントでは、集まった人たちの人体の活動量のリアルタイムデータをビジュアル表現した。インタラクティブに楽しめるイベントとなった。 ハイファナと行ったアプリ開発プロジェクトは、東京のさまざまな場所で集めた音をリアルタイムでリミックスしたイベントを行った。東京をどう遊ぶかという楽しいプロジェクトだった。

アートの持つ力とは、きっかけをつくること。メディアアートは、これまではストイックに作っても発表できる場所が限られていたが、最近はアートの文脈に取り込まれるようになってきた。また建築と近い関係での表現もできるようになってきた。アート表現を建築や都市にインサートするようになりはじめたらテクノロジーアートと建築や都市などのスケールの大きなものとがコラボレーションできるようになる。東京オリンピックでは都市レベルで表現することが求められるはずなので、メディアアート、テクノロジーアートが活躍することが求められるだろう。

最後に野口玲一さんによるプレゼンテーション。歴史的な視点で、アート/テクノロジー/クラフトについて読み解いていただきました。

- 野口

「アート/テクノロジー」について。ルネサンスの時代、レオナルド・ダ・ヴィンチに代表されるように、美術と科学は同一の領域だった。その後ヨーロッパにおいては専門化し別々に発展する。担い手もアーティストとエンジニアというように分化していった。20世紀後半以降に反近代という流れの中で再び出会うことになる。ラウシェンバーグ、ナムジュン・パイクなど。 「アート/クラフト」について。日本人の感覚では美術と工芸の同居はさほど違和感がないが、ヨーロッパではルネサンスの頃に絵画や彫刻が哲学的な価値を持つものとして格別な地位を持つものとして特別扱いされるようになったため、絵画や彫刻などの純粋美術と実用的な価値を持つ応用美術(工芸)は区別されてきた。日本では例えば屏風は絵画であると同時に空間を仕切る家具でもあるように、伝統的にアートとクラフトを同一視することに抵抗がなかった。ヨーロッパからみると日本的なあり方は違和感がある。

「テクノロジー/クラフト」について。テクノロジーは理論、設計に基づく体系的な概念。クラフトは手許にある身近な素材から実用品をつくりだす、ブリコラージュという自然発生的な概念に近い。テクノロジーとブリコラージュは対照的な概念だったが、パーソナル・ファブリケーションにおいてテクノロジーとクラフトが出会うことになった。パーソナル・ファブリケーションとは、デジタル機器と工作機器の接合であり、20世紀的な大量生産、大量消費からの離脱であり、Do it yourselfの思想。これは20世紀後半のカウンターカルチャーから生まれてきた思想。社会から与えられたものに満足するのではなく、自分たちに必要なものを自分たちでつくりだして行こうという文化の中からDo it yourselfの思想が生まれてきた。今ではあたりまえになったパーソナルコンピューターは個人に力を与えるものとしてスティーブ・ジョブズの家のガレージで生まれた。ご存知のようにジョブズはベジタリアン、東洋思想などの1960年代以降のカウンターカルチャーに影響を受けた人物。パーソナル・ファブリケーションはその延長上にある。パーソナル・ファブリケーションの裏にある20世紀後半の思想や美術を見ていかないと自分たちが評価される文脈がわからなくなる。

ディスカッション

3人のプレゼンテーションを受けてディスカッションが展開されました。

- 四方

パーソナルコンピューターやDIYという思想が今回重要なトピックになっている。19世紀末以降、アーツ&クラフト運動や、バウハウスなど、日本文化が欧米の文化に刺激を与えてきた。20世紀においては、近代の到達点としてアートとテクノロジー、アートとサイエンスの融合が重要なビジョンとして打ち出されざるを得ない状況があり、そこからカウンターカルチャーが生まれたともいえる。

野口さんと、毛利さん、齋藤さんのプレゼンテーションは違うようにみえて共通性がある。ひとつは「時代」というキーワード。20世紀に頂点に到達した文化的状況が崩れ、境界がなくなり、アートの表現が拡張している。21世紀におけるパーソナル・ファブリケーションではデジタルとアナログがつながってきている。もうひとつのキーワードは「日本」。茶道にみられるように日本においては生活文化の中にアートが存在している。アートと意識されないまま自然と人工をどちらも愛でつつ折り合いをつけてきた日本の特殊性がある。グローバルな時代だからこそ、ローカルな文化がにじみ出てくる。「時代」と「日本」というキーワードでメディアアートの可能性を考えたい。

- 齋藤

誰でもモノが作れる時代になったからこそデザイナーとは、アーティストとは、を再定義しなければならない。デザインは与えられたものに対してどう対処するかだが、アーティストはそこにいかに違う分子をもってこれるか。アーティストとデザイナーの境界が少しずつなくなってきた。アーティストが時代や日本の状況をしっかり解釈して作品をつくらないと、違う方向にいってしまうのではないか。

- 毛利

3Dデータを送ると翌日3Dプリントが届くというサービスがアマゾンで始まった。ではアーティストは必要ないのかというと、そうではない。社会と時代を客観的に見るのがアーティストの仕事。どのメディアや素材を選んで作品をつくるのか。どのように抽象化するのか、というのがアーティスト。メディアアートにおいても同じで、テクノロジーが進化すると表現が自由になったように見えるが、いっぽうで古くなった機材がどんどん消えてゆく、あるいはたまっていく。消えゆくデバイスで何か表現できないかと考えている。最新のテクノロジーを使って表現することも大切だが、わたしは全体を俯瞰してみて消えゆくものにも注目したい。

- 野口

問題提起があるかどうかが、アートであるかどうかということだと思う。いっぽうでつくるということの意味が変わりつつあり、コンセプトさえあれば芸術であるということは信じられない時代になってきている。新しくものをつくるということと、編集するということが近くなっている。つくることも難しいと考えなければならない。ライゾマティクスの活動をみるとわかるように、アートとコマーシャルの区別もなくなってきている。現代のクリエーションのわかりにくさだと思う。

- 毛利

粘土を買うようにプリンタやスキャナを買っている。かつてメディアアートはインフラからつくらなければならなかったが、今はスマートフォンなどでデータが取れるインフラがすでに揃っている。そこから豊かに創作できるタイミングではある。

- 四方

インフラが整うとソフトやハードやシステム自体が人々の行動や思考を束縛してしまうことがあり、それを打ち破ることを考えるのもアーティストの役割。クリエーターは増えていくと思うし、一般の人が自分で発信する能動性を持つことも重要だと思う。一般の人のリテラシーが上がると、アーティストとは何かを考えた上で次のビジョンを感知していく感覚が研ぎ澄まされてお互いにとってよいのではないか。アートとサイエンスとデザインの境界など、さまざまな境界がくずれている現場をみつけていけるセンスがアーティストに求められる。

- 齋藤

時代的には“Do it with others”。オープンソース化されたシステムやコンテンツを使って違うものを作り、それをまたオープンソースしていくというエコシステムができている。アーティストのあるべき姿とは、ムーブメントをオルグしていく人たち、先導していく人たち、あるいは今とは違う方向を示す人なのではなのか。

- 四方

さきほどから毛利さん、齋藤さんから「エコシステム」という言葉が出てきている。循環型社会、循環することを構想するような時代になってきたように思う。パーソナル・ファブリケーションについて言えば、オリジナルでユニークであるけれど共有ができるということが面白いし重要。それがまた別の作品になっていく2次、3次、というn次創作になっていく。

- 野口

ヨーロッパでは著作権の概念でひとつひとつの作品に著作権があると考えるが、日本は連歌のように、他人の作品をもとにして自分作品をつくっていくという伝統もあり、あまりオリジナリティを厳密に考えないという文化がある。

- メディアアートについても日本の作家の作品には日本的な部分がある。毛利さんのあいまいな構造物。齋藤のようなジャンルを統合していくようなやり方はヨーロッパの考え方とは違うので、新鮮にうつるのではないか。

- 毛利

海外のグループ展に参加すると、自分や日本人アーティストと欧米のアーティストの表現に東洋的な思想と西洋的な思想の違いを感じる。

- 齋藤

作品をつくる時は日本をすごく意識してつくっている。例えばアメリカではロケットをつくる場合ものづくりの精度が甘いので表面がぼこぼこしていてまっすぐ飛ばない。そこでアメリカは制御システムをつくる。日本は制御システムの前に匠の技でまっすぐ飛ぶように精度を上げたものづくりをする。そこにクラフトの日本人らしさ、日本にいるからできることがあるのだと思う。毛利さんの作品を見ていても、ディティール感、スケール感が日本人ぽいと感じる。クリエイティブの現場ではみんな「日本」を意識しているのではないか。特に3.11以降より意識するようになった。インバウンドが多くなり、海外からの注目度も高くなったので、日本あるいは東京を意識してモノづくりをする人が増えてきていると思う。

- 四方

グローバルな世界になったからこそ、もう一度振り返ってみると自然に日本人ぽさがにじみでてしまう。ロケットの話にもあったように、精緻さとか熟練の技に対する思い入れがすごい。数値的に表すものではなく体感の部分でいが、うまく折り合いをつけていく。西洋美術は目が中心になっているが、そうでない部分の心地よさや体感があるのではないか。 毛利さんと齋藤さんの作品を見てもうひとつ気づいたのが、「都市と遊ぶ」という視点。仕事や生活の目線だけでなく都市を再発見しようとしている。美術館やアートスペースにかぎらずにさまざまな場所で作品が展開される時代において、都市を再発見するという視点も重要。

質疑応答

Q. アーティストの創作欲求とテクノロジーの関係は?将来どうなるのか?火、土から金属、ガラス、プラスチック、電気が登場して、今コンピューターでそれらを制御することができるようになった。最新の3Dプリンタとかはコンピューターでつくったものをデジタル化したいという欲求にあっている。アルゴリズムを他のもので実現することもできることもある。例えば、バイオリズムで生き物とか。このような変化の中で、アーティストの創作欲求はどう変化するのか興味がある。

- 毛利

メディアアーティストとして言いたいことは、メディアは問わないということ。《モレモレ東京》においては都市がメディア、《Urban Mining》においては都市と流通がメディアになっている。いろいろなことに対してフェティッシュに見ている。ビッグデータの中のエラーに面白さ(モチベーション)を感じる。いろいろなメディアで作品をつくりたい。

- 齋藤

美術ができることは時代を引っ張っていくこと。想像が現実を超えないと現実がついてこない。自分がモノをつくるときにはそこに気をつけている。R&Dでは、すごく遠いところにビジョンを提示すると、技術を持っている人たちがそこに向かっていくということがあるので、ビジョンを示すことがアートの役割だと思っている。

- 野口

アートの機能のひとつとしてビジョンを与えるということがある。あるべき将来像を描くことができる、というのがアートの機能。現在テクノロジーもアートの素材にされてつつある。油絵具は、ルネッサンス時代は最新のテクノロジーだった。テクノロジーもどんどん陳腐化しあたりまえのものになっていくが、そのサイクルが早い時代になってきている。単にテクノロジーを見せるだけではアートにはならない。そこにどういうビジョンがあるのか、それを見せることでどういう表現ができるかを考えないとアートにはならない。

- 齋藤

キュレーターの立場の2人に質問。メディアアートは今変貌しているが、今後どうなっていくのか、いくべきか。メディアアートと都市の問題はどこでも話題になる。オリンピックとも関連していると思うが。

- 野口

今メディアアートの文脈で観ている作品が時間がたってアートの文脈でみたときにどうなのか、というのは難しい問題がある。新しいテクノロジーを使っているという価値が消えてしまったときに、そこにみるべきものがあるのか見極めることが大切。最新の技術が価値を失ってしまったときにもその作品になんらかの意味を見出すことができるのか。美術館がメディアアートに対してできることは時間がたったときにどういう評価ができるかということ。

- 四方

新しいメディアと同時にどのように古いメディアを再発見して使っていくかというまなざしが重要。20世紀初頭からあるものをどうブリコラージュするかという動きはあったが、それが今はデジタルデータ、環境、そして生体にまで及んでいる。なんでも素材になりうるという状況があるが、なんでも素材にしていいのか、という問題もでてきている。

ここ2年くらいの自分のテーマは「環境的無意識」。環境を社会と精神と自然環境の3つで考え、それをITでどのように新しく結びつけられるか考えている。アートの守備範囲はもうアートスペースに限らず、環境や、考古学的データ、生体内のデータまで入ってくる。アーティストは状況をみて問題提起をすることが使命だと思う。社会の中でわたしたちが行うこと、未来に対して行おうとしていることをいち早く感知して問題提起していくことがアートの役目だと思う。そういう意味でビジョンや、アクションが重要であると思う。個人を超えていろいろな人をまき込んでやっていけるものになってほしい。そのような思いから、今回「AMIT」ではArt, Media and IとIを入れた。Iはみなさんひとりひとりのことを意味している。